红网:一样的母亲,一样的母亲节

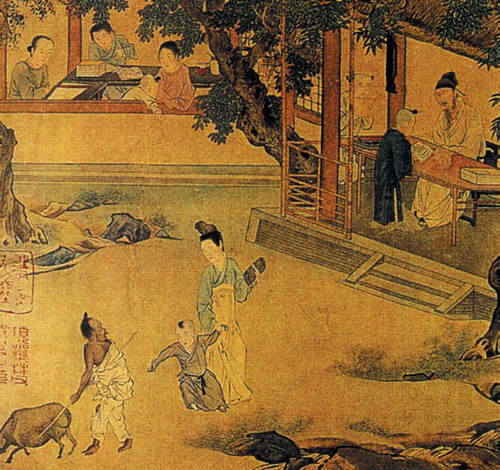

母亲节,虽然它是西方的节日,但中国人照样可以过。一样是感恩母亲,一样是送康乃馨花。但今年母亲节,有一个新闻,说有45位全国政协委员吁请设置中华母亲节,要把孟母生孟子的

如果古有母亲节,咱们不妨继续过;历来就为母亲献什么花,咱们也不妨继续送。这叫尊重传统,保留文化。有些国家就有自己的母亲节,也送自己国家有特色的花。但我们向来没有母亲节,也没有给母亲送花的习惯。那么,就不必放着一个世界风行的节日不过,费力地特设一个自己的母亲节,也不必送一束考证出来的“母亲花”。

据说这设立中华母亲节的理由,是“当中华儿女吮吸母亲节的文化乳汁时,这位母亲代表却是洋妈妈,这样的事不宜再继续下去”。那么,刚过了的“护士节”,纪念的南丁格尔也是一位洋护士,是否也要设立一个中华护士节?刚过的“五一国际劳动节”,也是外来的,是否也要另立一个中华劳动节?其实,只要真是文化乳汁,不必管它洋不洋。现在给中国孩子喂的奶粉中,有不少就是外国品牌,喝外国的奶粉,并不影响中国孩子的健康成长。过西方的母亲节,感恩的还是中国母亲;过国际的劳动节,尊重的还是中国劳动者。感情是一样的,表达感情的文化没必要非得两样。

尊重传统,并不非要排外。我们有自己的春节、清明节、端午节、中秋节,它们有悠久传统,也有丰富内涵。在此基础上,吸收一些外来的节庆,并吸收由此带来的外来文化,本应可喜可贺。一样是节庆,不要搞双重标准。“护士节”,“五一国际劳动节”,带来的是优秀外来文化,过这样的节,没有人感到不适应;“情人节”、“母亲节”,带来的也应是优秀外来文化,过这样的节,却就有人觉得不舒服。明知节是好的,不愿老老实实地“拿来”,非要弄得与人不同;明知我们缺乏相关的传统,不愿虚心吸收,非要胶柱鼓瑟地强作解词。譬如要把“七夕”当“情人节”过,既不管“七夕”本是女孩“乞巧”的日子,跟情人无关;更不顾牛郎织女是一年只见一面的苦夫妻,硬要拿它来祝福情人。再说萱草花,考证出它叫“忘忧草”,却是游子远行种下,让家人减轻思念的,并非专指母亲;考证出它又叫“宜男草”,更是怀孕妇女插在胸前乞求生男的,不仅与现代的生育观念不合,更无关于感恩母亲。既然我们缺乏祝福情人、感恩母亲的文化传统,为什么就不能引进节庆,实现文化的交融?民族可以不一样,肤色可以不一样,但母爱肯定是一样的。一样的母亲,过一样的母亲节,没什么不好。

(责任编辑:诗茗)