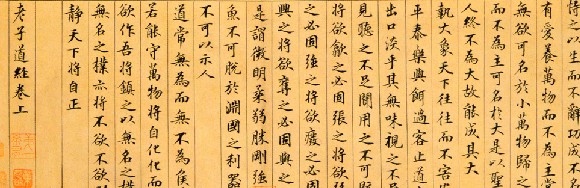

《道德经》解读:太上,不知有之

17章 太上,不知有之

太上①,不知有之②;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮③,其贵言④。功成事遂,百姓皆谓“我自然”⑤。

【译文】:最好的统治者,人民并不知道他的存在;其次的统治者,人民亲近他并且称赞他;再次的统治者,人民畏惧他;更次的统治者,人民轻蔑他。统治者的诚信不足,人民才不相信他,最好的统治者是多么悠闲。他很少发号施令,事情办成功了,老百姓说“我们本来就是这样的。”

【注释】:①、太上:至上、最好,指最好的统治者。 ②、不知有之:人民不知有统治者的存在。 ③、悠兮:悠闲自在的样子。 ④、贵言:指不轻易发号施令。 ⑤、自然:自己本来就如此。

【解读】:这一章里,老子提出了自己的政治思想主张,他把统治者按不同情况分为四种,其中最好的统治者是人民不知道他的存在,最坏的统治者是被人民所轻侮,处于中间状况的统治者是老百姓亲近并称赞他,或者老百姓畏惧他。老子理想中的政治状况是:统治者具有诚杯信实的素质,他悠闲自在,很少发号施令,政府只是服从于人民的工具而已,政治权力丝毫不得逼临于人民身上,即人民和政府相安无事,各自过着安闲自适的生活。当然,这只是老子的主观愿望,是一种乌托邦式的政治幻想。

老子在全书中第一次描画了他的理想国政治蓝图。第一句四个层次的划分,不是从古到今的时代或时间顺序,而是指为治理好坏的统治状况。在老子的观念上,理想的“圣人”是要“处无为之可,行不言之教”,要一如处“太上”之世,体“玄德”之君,能够“生之畜之”。在《帝王世纪》中,记载了帝尧之世,“天下太和,百姓无事,有五老人击壤于道,观者叹曰:大哉尧之德也!老人曰:‘日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉?’”这种生动的画面,可以说是对老子的“百姓皆曰我自然”的最好图解。

在本章中,老子把这种理想的政治情境,与儒家主张实行的“德治”、法家主张实行的“法治”相对比,将其等而下之。实行“德治”,老百姓觉得统治者可以亲信,而且称赞他,这当不错,但还是次于“无为而治”者。实行“法治”的统治者,用严刑峻法来镇压人民,实行残暴扰民政策,这就是统治者诚信不足的表现,人民只是逃避他,畏惧他。老子强烈反对这种“法治”政策,而对于“德治”,老子认为这已经是多事的征兆了。最美好的政治,莫过于统治者“贵言”,从不轻易发号施令,人民和政治相安无事,以至于人民根本不知道统治者是谁。当然,这种美治在当时并不存在,只是老子的“乌托邦”式幻想。

(责任编辑:慎思)