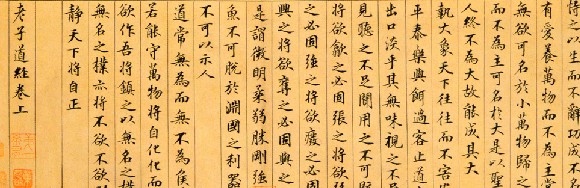

老子他说:太上,不知有之

17章 太上,不知有之

太上,下知有之,其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓我自然。

人生哲学与道的层面

这一章,老子另起炉灶,又提出一个名称叫做“太上”。“太上”等于《易经 ·系传》上的:“形而上者之谓道”。现在我们讲中国哲学,有“形而上”三个字,是译自西方名词,但采用《易经》中的观念。“形而上者之谓道”,是说万物尚未生长以前,名之为道。“形而下者之谓器”,是说有形象的万般事物生长起来了,各式各样,五花八门不可胜数,就叫“器世界”——物理世界。形成物理世界之前,名之为“道”,《易经》称为“形而上”。

道家“太上”的名称,初见于《老子》。其实殷商以前就有“太上”这个名词了。中国文学上有句“太上忘情”。固然,人生最痛苦最难做到的是忘情,人之所以活着,大都靠着人情的维系。人是感情的动物,古人说:“无情何必生斯世,有好终须累此身”,有你我就有感情,有感情就有烦恼,有烦恼就有是非,有是非就有痛苦。因情受苦,忘情更难。然而“太上忘情”,并非无情,而是大慈大悲,无偏无私的大情,譬如天地生育万物,平等无差,不求回报。

老子所讲“太上”,是太过多情又似忘情之道,只有“下知有之”。所谓“下知有之”的意义,是说有一种下等人,我们认为他很笨,其实他倒是真智慧,早已领悟到“道”的人。真正的哲学家,都出在乡曲地方,虽然一辈子没读过书,真同一个大哲学家、大思想家,当他遭遇到痛苦时,就痛痛快快哭一阵,想想自己命苦就算了。我有时常有此感触,尤其在偏远的落后地区,看到茅屋破家里头,有些老人家,穿得破破烂烂,食不果腹,有一餐没一餐的,日子苦死了。你问他:“为什么不住儿子家养老?”他很轻松回答说:“我这一生注定命苦,只有认命!”真令人听了肃然起敬。他比谁都懂得人生哲学,“认了”就好了。

像我们有些人,自认是第一等读书人,其实并不如乡愚的智慧。他们才是宗教家、哲学家。尤其有些年轻人学佛学道,刚看了一点佛学,就自以为只差那么一点点,好像同佛差不多了,很可悲。而那种表面看似下愚的人,却倒知道有一个东西,不管是叫“佛”、叫“天”、叫“上帝”、或者以中国古代的代号叫“命”,他就认定那个东西,至死不渝,比别人都看得开,都豁达。这便是“太上,下知有之” 的道理。

再下一等人,相信要烧香供养,磕头拜拜,赞叹不绝,每天还要反反复复唱念几次,这是属于宗教性的仪式活动,便是“其次,亲而誉之”的楷模。更有其次的人,他也许不信宗教,亦不信道,但内心无形中却有一个可畏的东西。实际上,我们认为最下愚的人,往往才是真正第一等的修道人。要不然,须要有真正智慧超越的人才能修道。我经常说,有两种人可以学禅。一种是一个字也不认得,像张白纸,本身很容易修道开悟。另一种硬要智慧透彻,聪明绝顶才行。像我们这些不上不下的半吊子,半通不通的,最要不得,修道往往一无所成。老子讲了这三种人,侧重于“大智若愚”的要点,换言之,大愚也就若智了。