明清时期壶上书法,趣在笔画间,意在疏密中

2009-04-05 21:16

来源:一元一国学网 作者:王琪森

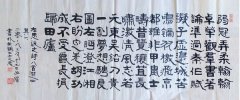

明清时期紫砂壶上的书法好似空谷幽兰,典雅清丽而古朴秀逸,真正体现了渐行渐远的晋唐书法精神和笔意风范,从而体现了一种高贵的气度和雅致的气韵。

明清时期紫砂壶上的书法好似空谷幽兰,典雅清丽而古朴秀逸,真正体现了渐行渐远的晋唐书法精神和笔意风范,从而体现了一种高贵的气度和雅致的气韵。尽管一部书法史对壶上书法是处于盲点的失语状态,但镌刻于紫砂壶上的铁画银钩,以其独特的笔画形态和线条语境,展示了相当的艺术魅力。

清代陈曼生最初提倡在壶上镌刻诗书和题字,是为了增加紫砂壶的多样性、艺术性与可观程度。笔走龙蛇般的诗文,或古意盎然的题字及钤印,与壶本身的造型和气韵如牡丹绿叶相得益彰;换言之,乃能加添紫砂壶的美感。若壶式与诗文配合适当,着实使人刮目相看,爱不释手。

赏壶品茗,被看作是心灵的歇息,精神的澡雪,情致的陶冶。而与这种行为方式相对应的壶上书法,自然也就清醇平和,雅健飘逸。

明代紫砂上的书法大家无疑是万历年间的时大彬,他“为人敦雅古穆,壶如之,波澜安闲,令人起敬。”他具有丰富的想象力和独特的创意性,因此在紫砂壶上挥毫奏刀,也高古儒雅,隽秀脱俗。如造型奇特的僧帽布底虽仅寥寥六字落款,“丛桂山馆、大彬。”但点画清逸,结构疏朗,颇有唐人“灵飞经”的意绪。而最能体现大彬书法水平的是紫砂水盂,行楷铭文为“辛亥夏五,制于正已堂,为可先老先生。少山时大彬。”笔调流畅爽捷,气息灵动和顺,点画呼应和谐,体现了魏晋风度和王字神韵。

有“紫砂才子”之称的陈鸣远,崛起清康熙年间,其壶风格典雅朴茂,壶铭书法超逸隽健,深得魏晋笔意真谛。如代表作南瓜壶上的铭文“仿得东陵式,盛来雪乳香。鸣远。”笔致秀丽圆润,结构宽博舒展,可见运笔的爽达劲畅和恣意酣畅,具有钟繇的遗风,“如云鹄游天,群鸿戏海。”