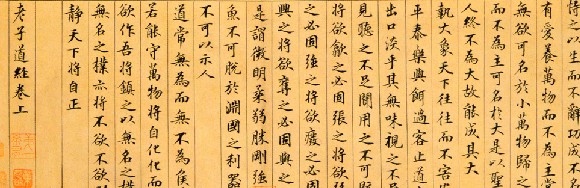

言与道——读《道德经》札记(二)(2)

二十六

道之思对自明的东西惊讶不已。 道不可问。因此,在道之思中,无须提出诸如“道是什么?”(What is the Tao)之类的问题。道无从追问。当我们竟然问:道是“什么”之际,此“道”就隐匿不见。道本无“什么”。道非所道。道非不能问,问而及道,即入歧途。 就形而上学始终只把道作为存在者的表象而言,形而上学并不曾思及道本身。

道非对象,然而我们只能以对象性思维的方式和知性逻辑的态度才能论道。于是就有了道的形而上学建构的问题。

道作为问之所问,要求一种本己的展示方式。这种展示方式,本质上有别于道的表象性揭示。表象是对道的揭示,却不逮于道。道要求一种独特的“展示方式”,一种非对象性的展示方式。

二十七

道之显即是象。观象如观道,亦即从其始源来观象。始源意义上的象,乃是由其自身显示自身。观象乃是让人从显现的东西本身那里,从其本身所显现的东西那样来看它。自身显示者即是道。

象作为道的直观,展示道“如何如何”。观“象”一般无需问“为何”的问题,而只是说“如何如何”。

道之情形如何?这便是观象时提出的问题。

二十八

隐与显是道之内在差异性,是道本身的一体性区分化之运作。这种区分化运作,在语言之域,实际就成了“可说-不可说”的两重性的问题。

道显而为象之存在。然而,此“显”同时即是“隐”,“道”隐入“象”中才成其本身。这同时的“隐、显”,区分道与象。

无是相对物的无:无物(非物不是物)。因而是对物的具体性的否定。或者说,无非存在者。道是无。无非无,因无而有。无中生有,也即是就其本质而言的存在。

因而,无是从否定的方面来了解道。

“非道”是一种迷途。“非道”即道之“非”。迷途出于道。

道把我们带向语言。语言说而非我说。道显示而成语言。

诗开启道。道是诗化的创造。道是一个超验的理想世界。

二十九

得道的动机,出于人类对无限生命的渴求。我们一生追求不已,使那种茫然失措和无能为力的情感,沉浸到一种真实可靠的力量的自我超越之源中去。

道成就完整的个性。只有体道者才作为完整的个性出现。内在的人类禀性,首先在体道的过程中体现出来。

道是超验性的存在。内在性根本上得从超验性上来设定。

道在本质上是充满诗意的。

世界就是道的显现方式。世界永远处于生成的过程中。在生成过程中A成为非A。

三十

道德思维既是逻辑的,又是超逻辑的。

可以把得道解释为人的超越性的生成。

一种言说方式即是一种道。

道的言说绝对不会企求去符合经验的现实,相反。它倒是要把现实陌生化,与现实疏离,

时又使现实内在的意义得以彰显。只有在这种言说中,人才与那些我们在现实世界中从未打过交道的东西打照面。

寻找新的语言去说不可言说之道。

道是人们是无法说出来的,只有譬喻地说,用譬喻意指道。

只有把语言视为出于道的事物,才能使语言以意在言外的方法意指道。

让人知道得晚一些。

诗与思都为同一个词操心:道。

当道在语言中表达或显示时,它已不再是道,或者还不是道。

道言说,是言语,不是语言。道寄乎言表,超乎言表。语言是对道做出的应对。

道难以理喻,不可思议。

道是一种原生的语言、原生的意义、原生的逻辑。道蕴含于未被道出的事物中。