言与道——读《道德经》札记(二)(3)

三十一

对于言做出明晰的、逻辑的、普遍的、统一的规范,即是道。道分化为概念、思维、推理、判断、演绎、归纳、分析、意象……。

道入言道,无非道道。

头头是道。

通过人的个体意识思辨道,结果引出了诸如;道与自我为什么属于同一命题的种种问题。

思辨道即是通过自我意识而向道发问。

道也许无需研究,譬如饮食,本来可以一口吃完,而一研究,那就要分出第一口、第二口、第三口……。 饥时吃,渴时饮。禅宗如此说道,何等省便。

三十二

道在言说之先。而形之、成之于言说。

道依据于言说而成道,于是乎,道成言说。

言说并不能穷尽道。在言说时,道显示出来。

道是意义的开端,也是言说的前提。

道在言说之中,也在言说之外。

太初有道,言成道身。

语言不仅是道的思维之表达形式,也是道的存在方式。

道的意义在言说中展开。道之为道虽非言语所能道,言语却在根本意义上限定了道之域。

我们从言语中探求道里消息。 在言语中,道这个词首先要表达的是整个不能表达者及其本身的存在。 我们能够言说道的存在,我们能够坐而论道。然而,我们所说、所论之道终究囿于名言。道越乎名称,超逾言表。

道与言,非一非二。

道不可言,言而非也;道不离言,离而非道。

道不可道,可道只是道的拟议。拟议之道近乎道。

道的形而上学建立在背反律而非同一律的基础上。

道与所道(言)相反相成。一切事物不存在绝对的对立和差异。

道的意象是隐喻性的。

三十三

道之言说在人之肉身和宇宙间建立了最原始的关联域。

当我们在迷离的世界中感到不安时,诗人利用语言所具有的“相似性”和“同一性”的力量来恢复生命与世界的基始的联系,使世界呈现为恰如所感的样子。

当世界在诗中显出如其所见的样子。诗人会感到莫名的欢悦和欣喜。

企望变化的那种兴奋,恰恰就是渴求统一性的冲动。

言成道体

语言说出时,道亦开始显现。

语言将思想笼罩。

语言在万物隐蔽的渴望中升起,万物作为启示的语言来到人的言说中,与思想发生永远的牵连。

三十四

语言是道的居所,语言使我们走近道,并应许最终的救赎。

道也就是语言的本质,也就是语言的原始言说。在这种语言的原始言说中,我们进入思或诗,进入天地神的交接处,跟万物作亲密的谈话。

诗是一种特殊的语言形式,这种形式就是隐喻。隐喻总是超出自身的东西,它使思也超出自身而趋向更高的存在。诗最适宜于言道。

语言以人格化的方式为自然命名,从而与自然进行认同(同时也使自然与人认同),一旦达到这种认同,我们就融入道。

道的元语言形式就是隐喻。语言本来就是隐喻。

三十五

道的隐喻性一旦被遗忘,道就化为日常语言,成为支离破碎的语言存在。当然,道并没有在日常语言中消失,只是变得更为隐秘难察罢了。例如,“知道”、“道理”这类词,用得太多、太频繁了,谁会在意内涵于其中的隐喻呢?

道的隐喻是:人与宇宙的合一。

在日常语言中,语言并没有沦落,它依然在本质上跟道亲近。沦落的是语言的精神。

三十六

道之言说是隐喻性的。道之言说把存在者作为喻体,意指那不存在或无形的喻题。

道的言说的隐喻性之被遗忘,是语言在人之世界中必不可免的一种厄运,也是道经历的厄运。厄运使我们得救,使我们向道复归,使我们始终处于路途中。

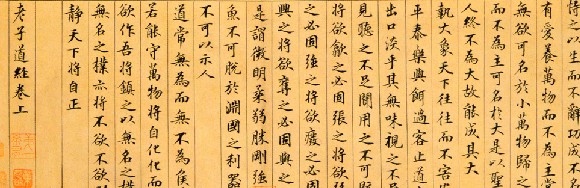

语言的形成及其应用,始终受到人类集体无意识的“凝缩”作用的影响。这种影响在汉字中明显可辨,却不易说明。因此,即使是单个文字,其涵义亦十分复杂而丰富。每个基本汉字的构形本身都隐含着一个隐喻陈述。

道几乎重复了所有的汉字。

(责任编辑:诚明)