看重意象,崇尚自然 唐朝书法中的道家风范(2)

2010-08-09 10:04

来源:天津大学王学仲艺术研究 作者:若水

道教崇尚得道以成仙,长生不死,道教的清虚直任,羽化成仙形象是那样浪漫逍遥,受之影响的盛唐书家及书论家也就很自然地以浪漫之风相尚,要求书法

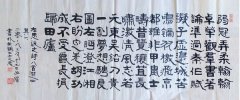

道教崇尚得“道”以成仙,长生不死,道教的清虚直任,羽化成仙形象是那样浪漫逍遥,受之影响的盛唐书家及书论家也就很自然地以浪漫之风相尚,要求书法艺术能表现“道”。为“道”乃是“虚无之系,造化之根,神明之本,天地之元”,“万象以之生,五行以之成”,宇宙、阴阳、万物都是由它化生之,“道”即为生命之本原。故而书家就把书法艺术当成他们的生命之“道”,对之如痴如醉,既颠又狂,以“道”为书艺极至。“邕以行狎相参,后复瑰异百出,邕作俑也。”,“似我者俗,学我者死”,李邕对学书者流露的这种个性意识到张旭那儿被极大发扬。旭每大醉后,下笔挥洒,人称张颠。旭传法于怀素,怀素性格疏放,不拘小节,以嗜酒养性,以草书畅志,“以狂继颠”。旭素成为我国书法艺术浪漫天成的典范。独特地天才创造了绝世的艺术,有此艺术便有其天才的个性。盛唐最伟大的诗人李白也是杰出草书家,元代郑杓评其书“太白得无法之法”;他评张旭草书“楚人尽道张某奇……四海雄侠争追随”;又论怀素草书“我师此义不师古”。为文学才能所掩书法成就的书家还有贺知章,他们的“狂”及显示了“癫狂”的自由个性又蕴含了“迷狂”这种艺术创造最佳状态的意义,而这正是由“奇”向“意象”的提升。

蔡希综《法书论》云:“迩来率府长史张旭,卓然孤立,声被寰中,意象之奇,不能不全其古制。就王之内弥更减省,或有百字五十字,字所未形,雄逸气象,是为天纵。”此为极为重要的论述。首先是对当时内涵隽永、气象万千的书法创作的总结;另一方面,从传统文艺批评中“意”与“象”的两个概念中演变而来。汉初萧何论书:“夫笔者,意也。”至六朝书论中“意”出现频率增大。“象”最初作为哲学范畴,指的是物象,引入书法理论的是东汉崔瑗《草书势》:“观其法象”,但嫌不详,言之入骨者是蔡邕《笔记》:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动……若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣”。这是在“象”的本质上的重大飞跃。经六朝强调艺术家主体的作用,“象”反而不被重视了。在初唐孙过庭中庸的“性情说”中,“象”仍不居主要地位,这是盛唐以前“意”与“象”作为书法美学概念的运用发展状况。盛唐之前的书法理论家仅仅从“意”或“象”单方面来研究,即使两者联系,也只是外在的人为的关系,而并未使两者取得有机的内在和谐,所以理论上很难深入下去。故如上蔡希综首先在书法理论上将“意”和“象”融溶于一体加以研究;“意”指书家的内在意情,而把“象”扩大为艺术境界来使用,并把它们作为固定概念来使用。窦蒙《字格》专列了涉及意象的概念:“意态,回翔动静,厥趣相随”,“媚,意局形外曰媚”。前者的“动静”是“象”,“趣”是“意”,“动静”与“趣”相随一体,形影不离便产生了“意态”;而后者则更近了一步,书法不仅要创造象中之意,还要创造象外(形外)之意,所谓意象大于形象,更是纯粹艺术创造的实质问题了。

把“意”与“象”作为浑然一体的境界加以思考也是受了道教的影响。道教以老子为始祖,尊为道德天尊,所言:“是谓无状之状,无物之象。”南华真人于此谈的精到深刻,讲意不可以言传,讲无言之言。司马承祯《天隐子》中云:“夫坐忘者,何所不忘哉?芽内不觉其一身,外不知乎宇宙,与道冥一,万虑皆遗。”此一种直觉式的修炼方法;他解释“坐”和“忘”道:“行道而不见其行,非坐之义乎?芽有见而不行其见,非忘之义乎?芽何谓不行?芽曰:心不动故;何谓不见?芽曰:形都泯灭。”他要求于修道之人的,是达到“遗形忘我”的境界。此时另一位著名道教学者吴筠《心目论》中也说:“非夫忘形静寂,瑕滓镜涤,玄观自朗,幽键已辟,可度于无累焉?”无论是“遗形忘我”,还是“忘形静寂”,都要求体验到哲学、宗教上特定的境界——类似于“意象”的境界。道教中这种哲学、宗教的境界恰恰是直观审美式的,对艺术理论有直接的启迪。

唐书法美学创造的已不是个别几幅佳构,而是宏伟地意象玲珑凑泊,不可以量去推求的书艺体系境界美。意象是在自然的形式中得以体现的:或起伏一新如李邕,或风骨丰丽如李隆基,或颠扫莫测如张旭,或真率夷旷如贺知章,或翩翩欲仙如李白,或狂醉圆转如怀素……没有丝毫造作,任凭天性,不事雕饰地去创造,去流露出无工可见,无迹可求的完美书境。这种自然美一者固然以高度成熟的艺术技巧为基础,他们又大多是杰出诗人,二者更多的是属于才气纵横艺术素养的深厚。颜真卿曾向怀素讨教笔法,怀素说:“一一自然”。这是当时书法美学上的明显追求。当时窦皋《述书赋》提出书法美的要求之一是:“真率天然,忘情罕逮”,“禀天而自强”。窦蒙对“天然”和“忘情”加以发挥道:“天然,鸳鸿出水,更好容仪”,“自然骞翥”。正如李邕“……资豪放,不能治细行,所在贿谢,畋游恣肆”;张旭“脱帽露顶王公前;贺知章“性放旷,善谈笑,……尤加纵诞,无复规检,自号四明狂客”;李白“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”。

《庄子·天道篇》曰:“世之所贵道者书也,书不过语,语有贵也。语之所贵者意也,意有所随;意之所随者不可以言传也。”由“书”至“语”再至“意”以至《老子》二十五章所云:“人法地,地法天,天法道,道法自然”也是盛唐以前书法美学的发展轨迹;这绝不能说是偶然的巧合,而恰恰是经过先贤不断历练,又在盛唐时期汩汩喷涌地书法美学思潮,其万河之眼正是集结于“自然”。只有从中国传统美学理论上切中此点,才能确立盛唐时期书法美学的研究根基。

简言之,盛唐书法美学的总体趋势是在当时蓬勃发展的道教思想影响下,追求浪漫情致的表现,在浓郁的浪漫之风中,看重意象,崇尚自然,和以诗的直觉方式去把握书法艺术——这,是当时的主流。

(责任编辑:地理公主)