中国书法艺术思考:写意释怀,生生不息(5)

书法艺术尽管千姿百态,但对于文与质如何结合,“中和”当如何取向,“观物观我”应怎样疏解,面对经典是拒绝还是接受,怎样运化“临事从宜”这条法则等,都不能不在意,务须一一落实。

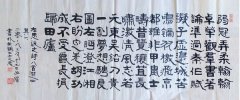

“文质彬彬,然后君子”孔子这句话,说的是内在仁德与外在礼义修饰二者完美结合,后代谈论文艺的内容与形式就一直沿用“文”与“质”。如果从重情,重文,重玄的中国文化大背景下考察,就会发现文质话题与之密切相关,重视亲身感受与人文关怀,向往文采出众与审美精神,讲究言近旨远与寓理于象。基于此,南朝王僧虔不就提出:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者,方可绍于古人。”从中国书法历史发展上看,魏晋开始业已自觉地从高度上认识书法文字的内涵,讲究点画形质,重视通过“美”的线条表现种种情绪意志。王僧虔对于形质与神采的认识,正是融汇了魏晋以来对于创造书法文字的自觉认识。在这里,神采与形质,即文与质,其所阐述文质的准则与旨归,印合了中国书法发展主流。时至今日,或漫游或开掘,想看出东西,欲味出门道,要写出意思,对于涉及书法艺术的内容与形式都得琢磨与深究,文质和谐,形质与神采果能完美统一,古往今来并不多见,乃作为向往与追求的境界,但对于个体来说务必知己知彼,扬长避短,有所不为,才有可为,在文与质的认知与旨归上,既 应展开理想的翅膀,又要有安营扎寨的出发点。

中和精神,不应简单视为持正和谐,而是一种带着普遍意义的深层的理性精神和表层的关系结构。而在中国文艺里,“中”是实现审美理想的旨归,“和”是实现的手段。这其中有两层很重要的涵义,即和而不同与过犹不及。“和而不同”,不是事物单一性累积,而是矛盾统一,能做到谐和自然也就可能达到“中”,而过与不及,指的是应该把握的度。从艺者如何达到,怎样把握,譬如画牛,若仅仅以人观牛,画出来不过是百牛如一,还要以牛观牛,才能够百牛异形,各得益彰。事实上,当我们能够这样理解“中和”精神的时候,就不难发现这个精神背后的哲学根源是天人合一。在书法领域,中和作为实现技进乎道的艺术标准,其实是很难达到。傅山所谓“四宁四勿”的提出,或许在一定程度上含有达不到这个标准而求其次的理念,当然我们也不应忽视傅青主另具的意旨。在书法道路上,有追求,不足为怪,但心追腕运过程,都得斟酌如何和而不同,乃至度衡何以过何以不及。

艺术离不开人,也离不开物,它与社会在不断变化与改革,经历着长期的历史发展过程。书法艺术,是一种意识形态,又是一种很特殊的劳作,既有创作主体,又有创作对象,有关人与物的条件,作为主客观统一体,当然不能或缺,对此刘熙载提出二观说,颇有见地,他说:”观物以类情,观我以通德,如是则书之前后莫非书也,而书之时可知矣。”⒃观我,创作主体要通会个性所在;观物,创作对象要取无定质。落纸云烟千万变,光华豹隐见锋藏。在方寸天地创造美境,延展空间,让情感潜流在变幻的态势中衍化,拓展灵心,向神明变化取法,这实际上已经触及书法的本质问题。这对于我们当今探讨书法艺术仍不失启迪作用,玩迹探情,循由察变,洞识人与物的条件,才不至于持萤烛象,得首失尾,而是与时行止,与时偕行,充分调动起胆识才力,以近知远,以今知古,以所见知所未见。

中国书法几千年来不断发展,以复古为革新的发展思维模式颇为发达,这种思维模式成果颇丰,但也勿庸避讳,有一定负面影响,如何从历史实际分析和评价,尚有待人们作全面而深入的探讨与研究。在书法发展进程中,无可否定的事实是书法经典文本曾经既是书法生成的依据,又是复古运动频兴的精神资源,迄今面对这一个依据与资源,如何阐释,怎样开发,才具有当代意义,依然是难以回避的课题。时下经典与民间书法引发的争议,实际上牵涉到在书法艺术盛衰正变的价值撷取中而各有取舍的对话。在书道上,扬与弃,取与舍,各具刻骨铭心的倾向性本属正常现象。经典书法与民间书法,在历史沿传中有不成条文的界定,在不同时期两者瓜葛也不尽相同,不能因为其所曾产生的负面作用或不能登大雅之堂而质疑一切,既要冷静对待,也要敢于面对,以切实需要充实自己,不无可以。作为经典,其合理内核需要人们继续推敲、印证,在经典面前并非无所作为,其宝藏,其精华,尚有待我们积极开发与吸取。民间书法,有遗珠,有可待开发的处女地,赖以慧眼发现,并需要具有化腐朽为神奇的能耐,作为书法资源经典与民间有其质的区别,如何开发不能一概而论。变乃万物之源,面对经典与民间书法,难以时间先后论盛衰,关键是我们在吸取或发现过程中,不仅仅是行同趋合或行不合趋不同,而是要采取一种通变的态度,态度决定一切,适与不适,合与不合,唯变为适,动静不失其时,此所谓穷则思变,变则通,通则久。

东汉崔瑗在《草书势》一文中,提出草书应遵循的最大法则:“纤微要妙,临事从宜。”这是一个足启百代的命题,所阐述的已超出草书范畴。书法作为抒发情感,表现主体个性的艺术,能够以其尽变化之能事的方式待时而动,时止则止,时行则行,传达出情感的律动,是因为主体能把握住唯变所适的时机与时势而众妙攸归。的确,倘对一瞬即逝的时机与时势判断不清,或看不到或抓不紧,创作主体在其腕运过程,就无法出现得势应之、失势救之而左右逢源的情景,更不用说挽起波澜写出幽微了。正因为如此,守住心田尝百味,放开眼孔睹千秋,撷百家所得,登天下之巅,放纵攒捉,雅俗静躁,虚实方圆,溯源知变,一应通会,那又何处不清幽呢?果真这样,“临事从宜”,大概就不仅仅是砚海起波澜的话题了。

打开中国书法长卷,气象宏敞,经几千个春秋交替,千丝万缕,系华夏百般情怀,古往今来,游弋其间者难以胜数,任凭各行其道,抒写人生,构思生机勃勃的生命形象。当代人于此依然纵情尽力,笔歌墨舞,“会当凌绝顶,一览众山小”,我们正在途中,宜勉力,共攀登,放眼将来,冀铸辉煌。

(责任编辑:悠然)