梳妆楼之谜:神奇传说背后的故事(一)

2010-02-08 14:09

来源:央视国际 作者:探索发现

1999年秋天,河北省文物考古所经过对河北省沽源县的一座奇特的古建筑进行探测,发现它不是辽代萧太后的梳妆楼,而是一个墓上的享堂。

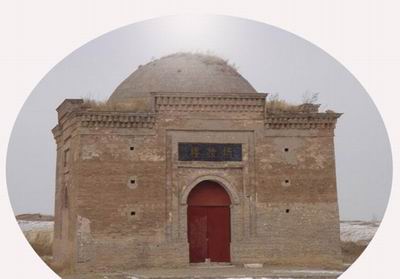

在河北省沽源县茫茫的草原上,有一座奇特的古建筑,它坐北朝南,占地面积100多平方米。从远处望去,如同一座高大的蒙古包,而近看又好似欧洲中世纪的城堡。然而,数百年来,关于它的历史以及身份一直是个未解之谜,并且在坝上草原演绎出无数神奇的传说。

沽源县位于河北省西北部的坝上地区,北面与内蒙古大草原接壤,南面与首都北京相邻,距离北京只有250公里,自古就是草原文明和农业文明的结合点、交汇处,也是中原王朝和草原民族冲突与融合的疆界。历史上契丹、金、蒙古多个民族从这块土地崛起。关于梳妆楼的故事,就与这些少数民族的活动有着千丝万缕的联系。几百年来,当地百姓传说,这座古建筑是辽代萧太后梳妆打扮的绣楼,所以称它为“梳妆楼”。

关于萧太后这个名字,今天的人们并不陌生。在著名的评书《杨家将》中,萧太后屡次率军威胁北宋疆域,与杨家将反复较量难分胜负,被中原王朝视为头号强敌。据《辽史?后妃列传》记载,萧太后,名萧绰,生活在公元953年—公元1009年,是辽景宗耶律贤的皇后。公元982年辽景宗病逝,29岁的萧绰被尊为承天皇太后,并开始辅佐她年幼的儿子耶律隆绪,治理国家长达27年之久。《辽史》称她“明达治道,闻善必从。习知军政,指挥三军”, 是一个胸怀天下的治世明君。在她执掌辽国政权的辉煌岁月里,每年夏天都要到沽源一带避暑纳凉。《辽史·地理志》记载:“承天皇太后,建凉殿于此。”可见当地百姓的传说并非空穴来风。

原沽源县文化广播电视局长陈珍介绍:梳妆楼是我们沽源县现存的唯一的一个地上古代建筑。但是,对于梳妆楼的原由、历史一直是个迷,可以说是。我们经过查历史资料,在《口北三厅志》上记载,是萧太后的梳妆楼,但是,它讲的是叫俗传,还不是属于信史。究竟这个梳妆楼它是一种什么样的文化?是哪个朝代?哪个时期的?还缺乏定论。

《口北三厅志》是清朝乾隆年间编撰的一部地方志,其中收编了关宁的一首诗《过察汗格勒》。“察汗格勒”是蒙古语,意思是白色的建筑物。诗曰:“虢虢河流岸春草,画楼金粉已成尘。青山不管兴亡事,依旧崎岖送路人。”其中“画楼金粉已成尘”一句指的就是梳妆楼,关宁还特地注释说:当地人称之为“辽后梳妆楼”,这是关于梳妆楼最明确的的文字记载。

原沽源县文化广播电视局长陈珍介绍:当时我想的,说是萧太后的梳妆楼,萧太后倒是经过沽源,据历史记载她经过沽源。但是,是不是经过沽源,就为了她梳妆去建这么一座楼,况且形制这么大,我感觉很难有历史材料来证明这一点。

对梳妆楼产生怀疑的不只是陈珍。此前,也有不少专家曾经来沽源考察过梳妆楼,特别是北京大学王北辰教授,对梳妆楼的研究颇有价值,他认为,契丹族“经营游牧生活,以车马为家,逐水草迁徙”,他们并无城郭,直到公元902年,辽国皇帝耶律阿保机才下令建造城池。当时为契丹人建造城池的工匠,又都是契丹掳掠去的汉族工匠,它的建筑风格与唐、宋建筑基本一致。在中国建筑史上,都把宋、辽、金三朝划分为一个时期,也就是说这三个朝代的建筑在形制特点上是相同的。因此王北辰教授得出结论:梳妆楼是辽代萧太后所建,从建筑史的角度是难以让人相信的。

后来,王北辰教授在《元史》中发现了这样的记载:元朝的宫苑内有两处“圆殿”,殿顶都是“圆顶盖”,其中对重檐、圆顶的描述和梳妆楼十分吻合。这样的建筑是蒙元文化和西域文化结合的产物,它既有蒙古大帐的风格,也具有西亚穆斯林建筑特色。这样的建筑过去仅见于史书记载,文物遗存梳妆楼在我国是独一无二的。因此王北辰教授推断,梳妆楼可能就是元代的皇家建筑“圆顶殿”,这一观点恰好与当地民间传说的另外一个故事不谋而合。