丹东“非遗”风城满族荷包“抢滩”世博会

2010-04-15 14:35

来源:鸭绿江晚报 作者:月如

作为丹东市第一批命名的非物质文化遗产代表性传承人,黄家祥老人接到参加上海世博会的通知。

“既然去,就要拿出像样的东西!”4月14日下午,家住丹东凤城的黄家祥老人,在接受电话采访时说。老人所要去的,可是聚焦全世界目光的地方——上海世博会;而同老人一起去的,还有丹东市一项省级非物质文化遗产保护项目——凤城满族荷包。

77岁老人的目标

大约20天前,作为丹东市第一批命名的非物质文化遗产代表性传承人,黄家祥老人接到参加上海世博会的通知。市非物质文化遗产保护研究中心副主任张吉武说,凤城满族荷包是省文化厅指定的代表辽宁参加世博会的非物质文化遗产项目,“黄家祥将带着实物到现场展销,并表演制作过程。”

从接到通知的那天起,黄家祥便同老伴儿、徒弟一起忙活起来,日夜赶制荷包。“我准备带3000个到4000个荷包,现在已做成1000多个,还有1个多月时间,完全能制作出来。”老人说,他将于5月25日随辽宁经贸展销团一同启程去参加上海世博会,在5月28日——6月2日的辽宁馆主题日亮相。“现场制作表演这方面,我准备了一些半成品,现场只是完成收口等关键活儿。”

考虑到身体和年龄等因素,家人原本不同意老人参加世博会。但老人有自己的想法。“丹东地区参加上海世博会的民间手工艺品,只有满族荷包,这是一件宣传家乡、为家乡争光的好事儿。我要借这次机会,争取把满族荷包打入国际市场和台湾市场。”这名耳聪目明、说话铿锵有力的77岁老人,为自己的世博会之行,定下了更高的目标。

从1993年开始,黄家祥利用近3年时间,先后到北京、沈阳等地的图书馆和工艺美术院校,收集凤城满族荷包的资料,并进行整理、挖掘和开发。由于当时自己不会荷包的制作工艺,便向年轻时做过荷包的母亲和姨姥学习,成为这项民间艺术的传承者和发扬者。

小荷包承载大价值

在张吉武的办公室,一株盆景树上挂着6个大小不一的满族荷包,闻之药香扑鼻,系黄家祥所赠。

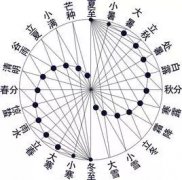

荷包起源于春秋时代,当时称荷囊,随身佩带,内装食品和小物件;汉代以后,诸多史书和典籍均有记载;隋唐以后,荷包在室内装饰和美术作品中屡见不鲜。

荷包的大兴,始于满族。虽然经历了肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真的名称转变,但满族先民一直把荷包作为实用器物和佩饰。满族入关(1644年)后,佩带香荷包成为时尚,上至皇帝下至百姓,莫不趋之若鹜。

作为满族的聚居地,丹东地区制作和佩带荷包的习俗,可追溯到满族入关前后,特别是康熙二十六年(1687年),满、蒙八旗的部分人口从北京抽调返迁辽东地区后,一直在丹东地区的民间世代流传,至今已历300多年风雨。

满族荷包属于手工艺品的刺绣类,又称为布艺。材质主要是绸缎,有几何图形、动植物形、器物形等造型,用手工刺绣花鸟鱼虫、吉祥用语、戏曲人物、神话传说、祥禽瑞兽、脸谱古董等纹样,并配以珍珠、玛瑙、琥珀、玉石、流苏等装饰物件,广泛应用于婚恋定情、亲友馈赠、收藏把玩和装饰装潢。特别是端午节庆活动中,荷包用于消灾避邪,祈福呈祥,成为最具特色、最受欢迎的民俗标志性工艺品。“满族荷包从功能上来分类,大致有两种:一种是香囊,内装香草,几十年香味不尽;另一种是盛物式的实用性荷包,像烟荷包、钱荷包、首饰荷包等。”张吉武介绍道。而满族荷包的规格也有多种,最小者1.5厘米×1.5厘米,最大者30厘米×24厘米。

作为满族现存的“活态文化”之一,满族荷包是满族民俗文化的重要组成部分,具有很高的历史价值、艺术价值和实用价值。目前,凤城满族荷包已形成5大类产品,共20多个品种,成为丹东地区节庆活动和旅游纪念品中的标志性民间工艺品,先后4次荣获全国和省内民族民间工艺美术作品金奖、银奖、优秀奖,并于2007年列入省级非物质文化遗产保护名录。能够在上海世博会上一展“身手”,与这些密不可分。

(责任编辑:地理公主)