中国烹饪史(一):百世相传三代艺,烹坛奠基开新篇(3)

在一些经济发达地区,铁质锅釜(古炊具,敛口圜底带二耳,置于灶上,上放蒸笼,用于蒸或煮)崭露头角。它较之青铜炊具更为先进,为油烹法的问世准备了条件。与此同 时,动物性油脂(猪油、牛油、羊油、狗油、鸡油、鱼油等)和调味品,(主要是肉酱和米醋)也日风增多,花椒、生姜、桂皮、小蒜运用普遍,菜肴制法和味型也有新的变化,并且出现了简单的冷饮制品和蜜渍、油炸点心。

继周天子食单之后,又推出新颖的楚宫筵席,形成南北争辉的局面。据《楚辞》中的记载,楚宫宴包括主食(4-7种),肴(8-18种)、点心(2-4种)、饮料(3-4种)四大类别。其中的煨牛筋、烧羊羔、焖大龟、烩天鹅、烹野鸭、油卤鸡、炖甲鱼和蒸青鱼,都达到了较高的水平;而且在原料组配、上菜程序、接待礼仪上均有创新,为后世酒筵提供了蓝本。

出现南北风味的分野,地方菜种初露苗头。其中的北菜,以现今的豫、秦、晋、鲁一带为中心,活跃在黄河流域,它以猪犬牛羊为主料,注重烧烤煮烩,崇尚鲜咸,汤汁醇浓。其中的南菜,以现今的鄂、湘、吴、越一带为中心,遍及长江中下游,它是淡水鱼鲜辅以野味,鲜蔬拼配佳果,注重蒸酿煨炖,酸辣中调以滑甘,还喜爱冷食。这一分野到汉魏六朝时继续演进,由二变四,逐步显示出四大菜系的雏型。

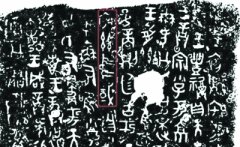

烹饪理论初有建树,推出《吕览本味》和《黄帝内经》。《吕览本味》被后世尊为“厨艺界的圣经”,战国未年秦国相国吕不韦组织门客编著。其主张“适口者珍”,开列出当时各地著名的土特原料,以供厨师择用。《黄帝内经》是这时期的医家总结劳动人民同疾病作斗争的经验,提出了“六淫”(中医指风、寒、暑、湿、燥、火等六种气候太过,使人致病)、“七情”(中医指 喜、怒、忧、悲、恐、惊等七种情志)、饮食不当、劳倦内伤等病因说,告诫人们注意饮膳和生理功能的自我调适。这两部著述的起点均高、在2200年前可以列为“世界级”的科研成果,它们为先秦时期的烹饪画上了圆满的句号。

(编辑:一步之遥)